【本報訊】撰文:廖若彤 蔡欣琳

急症室壓力難解 收費八年來首次上調

急症室長期不堪重負,特別是在流感高峰和疫情期間,資源分配問題尤為嚴重。醫管局表示,部分急症室病人實際上並非緊急個案,這種情況導致真正需要急救的病人輪候時間延長,甚至延誤治療。雖然急症室收費自2017年以來未曾調整,但醫務衛生局局長盧寵茂強調,檢討應該每兩年進行一次。本次大幅加價旨在「循序漸進」,希望引導市民在非緊急情況下選擇其他醫療服務,從而減輕急症室壓力。

然而,部分市民擔心,收費大幅上調可能會使基層市民因經濟原因延誤就醫。急症室素來是提供緊急醫療服務的地方,若因高昂費用使病人選擇不求診,可能會適得其反。

市民聲音:收費加幅過大但有助改善濫用

一名受訪市民表示,自己平時只會在診所關門後才考慮到急症室求醫,例如深夜時間。他認為收費由180元大幅上調至400元對普通市民而言的確過高,但同時認為,這項政策可以促使市民在選擇醫療服務時更加謹慎,減少濫用急症室。他指出,急症室的醫療設施較全面,若病人在診所無法查出問題,可能會延誤治療,因此急症室的角色無可取代。不過,他亦表示,未來可能更傾向於選擇等到診所營業後就醫,強調「能省則省」。他認為政策能緩解急症室過於擁擠的情況,並理解政策的初衷。

他又指出,急症室的醫療設施較全面,若病人在診所無法查出問題,可能會延誤治療,因此急症室的角色無可取代,並強調在市民立場,當然希望「能省則省」。

醫護意見:分流非緊急個案 緩解資源壓力

現職註冊護士楊小姐則對收費上調表示支持,認為此舉有助減少急症室被濫用的情況。她指出,許多市民因急症室收費便宜而將其作為首選,即使非緊急病情亦會前往急症室就診,導致急症室資源被佔用,搶救真正危急病人的效率受影響。她建議,非緊急病人應考慮使用診所或專科門診服務,急症室應專注於處理「急病、重病、危急」個案。

至於政策是否會令基層市民因經濟壓力而延誤就醫,楊小姐認為,真正需要急症室服務的病人仍會求助,市民可以申請政府資助以應對財務問題。然而,她坦言,香港醫療系統的壓力並非單靠收費調整就能解決,現時的問題在於資源分配不均。她建議政府增加非急症門診服務,例如按專科分類的眼科或骨科門診,以分流非緊急病人,從而減少急症室的壓力。

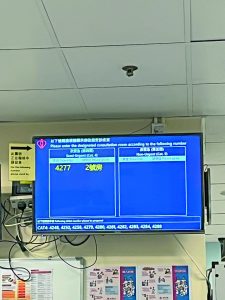

理。(廖若彤攝)

能否有效解決 醫療資源分配成焦點

不過,楊小姐亦特別強調,收費上調只是治標不治本,香港醫療系統的長期問題在於資源錯配。她呼籲政府從根源著手,例如擴展非急症門診服務和加強基層醫療系統,才能真正解決醫療資源不足的問題。

(廖若彤攝)

醫患矛盾亦是另一隱憂

有傳媒早前亦訪問了於急症室求診的病人,有市民指出,擔心分流及不同收費的問題或會增加醫患矛盾,令前線醫護人員增加麻煩。由於前線醫護人員負責對病人的緊急情況作出分流,但是患者對於緊急情況的定義和醫護人員可能有所不同,會因此增加醫護人員與患者之間的口舌之爭,加劇醫護矛盾,更甚可能出現病人質疑和不信任前線醫護人員的情況。